外相就任

オーストリア帝国皇帝フランツ1世は、フランス帝国皇帝ナポレオン1世との戦いおいて敗戦を重ね、多くの領土や権益などを失いました。1809年、ナポレオン1世がスペインの占領に手を焼いていたことに乗じて、オーストリア帝国と大英帝国は対仏軍事同盟を結成しました。これを第5回対仏大同盟と言う場合もあります。

そして、フランツ1世は、これまでのナポレオン1世との戦いによって失った領土の奪還を図りました。しかし、フランツ1世は今回もナポレオン1世に敗北してしまいました。この戦いにおいて、オーストリア帝国は、ウィーンを占領された後、賠償金の支払い、陸軍兵力の制限、領土の割譲などを定めた講和条約を締結することになりました。

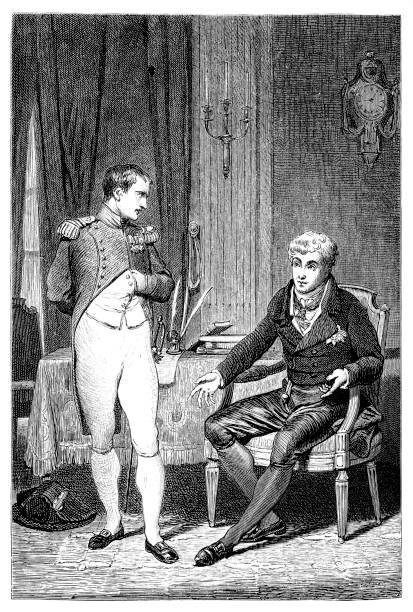

このような屈辱的な状況の中、メッテルニヒは、フランツ1世からの厚い信頼を得て、絶望的なオーストリア帝国の起死回生を図るため、36歳の若さで外相に就任しました。そして、メッテルニヒ外相は、ナポレオン1世を懐柔する方策として政略結婚を画策しました。すなわち、フランツ1世を説得して、娘のマリー・ルイーズ皇女とナポレオン1世との結婚を計画しました。

一方、ナポレオン1世は、皇帝の位が世襲されることを望んでいましたが、妻のジョセフィーヌとの間には子供ができませんでした。そのため、ナポレオン1世はジョセフィーヌと離婚してしまいました。ナポレオン1世は、マリー・ルイーズ皇女との結婚が、自らの皇帝の権威を高め、血筋にも高貴な血を入れることになると考えて、この申し出を歓迎しました。

そして、1810年、ナポレオン1世はマリー・ルイーズ皇女と結婚することになりました。1812年、ナポレオン1世は、大英帝国との貿易を禁止する大陸封鎖令に従わないロシアを討伐するため、ロシアへの遠征を開始しました。これに対して大英帝国とロシア帝国は軍事同盟を締結しました。一方、メッテルニヒ外相はオーストリア帝国の立場としてフランス帝国に対し融和的な態度を示しました。

しかし、ナポレオン1世は、ロシア遠征に失敗したため、その兵力は大きな損失を被りました。これを見て取ると、プロイセン王国は、フランス帝国との同盟を破棄して大英帝国とロシア帝国の対仏同盟に加わりました。さらに、スウェーデン王国もこの同盟に加わりました。このような流れの中、メッテルニヒ外相は、態度を一変させてオーストリア帝国を対仏同盟に加盟させました。

そして、1813年、第4回対仏大同盟が結成されました。これを第6回対仏大同盟と言う場合もあります。同年、対仏大同盟の連合軍は、ライプチヒ(現ドイツ中東部の都市)の戦いでナポレオン1世の軍隊に勝利してパリを占領しました。1814年、連合国とフランス帝国との間で第一次パリ条約が締結されて、戦争は終結しました。

ナポレオン1世は退位して地中海のエルバ島に流刑となりました。また、この条約には、最終的な講和が全ての交戦国による会議で決定されることが規定されていました。そして、この会議がオーストリア帝国のウィーンにおいて開催されることになりました。

ウィーン体制の構築

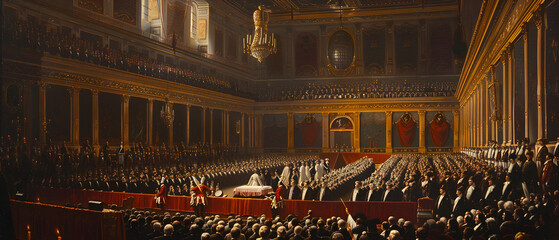

フランス革命とナポレオン戦争によって崩壊した政治体制や大きく書き換えられた各国の勢力図を革命前の状態に戻して、ヨーロッパの国際秩序を再構築するため、多くの国や領邦などの代表がウィーンに集まりました。そして、1814年9月にウィーン会議が開催されました。初めは多くの式典や行事が行われました。会議が始まると、メッテルニヒ外相が議長に選出されました。

また、メッテルニヒ議長の提案により、この会議には敗戦国フランスのタレーラン外相も参加することになりました。タレーラン外相は正統主義に基づく話し合いを唱えました。正統主義とは、フランス革命以前の政治体制を正統なものとして各国の体制を正統な状態に戻すという考え方です。メッテルニヒ議長はこの考え方に賛同しました。

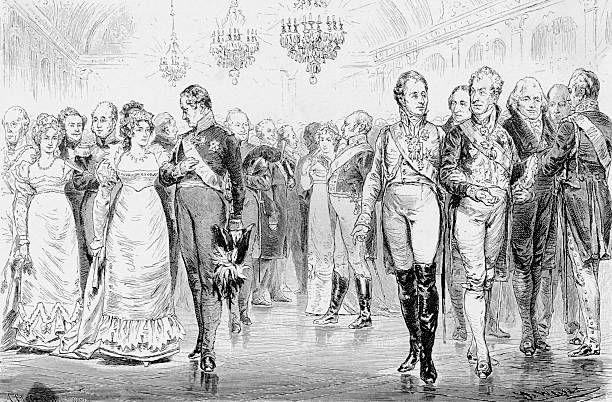

そして、ウィーン会議では、正統主義を理念として各代表は話し合いを行うことになりました。しかし、各代表は領土の範囲などを巡って利害が一致しないため、話し合いは平行線を辿っていました。このように停滞する会議とは裏腹に、数多くの舞踏会が宮殿や貴族の邸宅で開催されました。そして、舞踏会は大いに盛り上がり、各代表は大いに楽しみました。

一方、舞台裏では非公式の折衝をはじめ密議や密約なども行われました。このウィーン会議の状況は「会議は踊る、されど進まず」と表現した有名な言葉によって風刺されました。1815年2月、ナポレオンが追放先のエルバ島を脱出しました。そして、ナポレオンはパリに戻り再起を期して皇帝に復帰しました。

そのため、ウィーン会議に参加していた大英帝国、オーストリア帝国、ロシア帝国、プロセン王国は、急ぎ第5回対仏大同盟(又は第7回対仏大同盟)を結成して、ナポレオンの軍事行動に対抗しました。同年6月、ナポレオン1世は、ワーテルロー(現ベルギーの首都ブリュッセルの近郊)の地で連合国側と戦いましたが、敗北してセントヘレナ島に流刑されました。

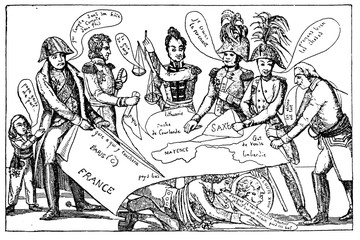

一方、ウィーン会議では、ナポレオンのエルバ島脱出の知らせを受けて、最終的な合意形成が急がれました。メッテルニヒ議長は、ウィーン議定書(条約)のとりまとめを主導して、同年6月、ワーテルローの戦いの直前にウィーン条約の調印にこぎ着けました。この条約において、メッテルニヒ議長は、フランスを共和制国家とせず、革命前の君主制国家(ブルボン王家)を復活させて、その国境線を1792年の革命前に戻しました。

その狙いは、大国として領土拡大を目指さないようにフランスを封じ込めることでした。そして、メッテルニヒ議長は、ウィーン条約によって、各国を正統主義に基づく保守反動の体制に戻して、大国の利害を調節しながら、大国の勢力均衡に基づくヨーロッパの国際秩序を構築しました。このようにして、メッテルニヒ議長は、舞台裏の折衝も取り仕切りながら、ナポレオン戦争後のヨーロッパの地図を新しく書き換えることに成功しました。

これをウィーン体制又はメッテルニヒ体制と言います。ウィーン体制における大国の領土は次のとおりになりました。オーストリア帝国は、南ネーデルラント(現ベルギー)などを放棄して、現イタリア北部に位置するロンバルディアとヴェネツィアを獲得しました。大英帝国は、ケープ植民地(現南アフリカの最南端部)、セイロン島(現スリランカ)、マルタ島などを獲得しました。

ロシア帝国は、ワルシャワ公国の大部分をポーランド王国としてロシア皇帝が王位に就き、フィンランドとベッサラビア(現モルドバと現ウクライナの一部)を獲得しました。プロイセン王国は、ザクセン(現ドイツ東部)の北部、ラインラント(現ドイツ西部)、ワルシャワ公国の一部を獲得しました。旧オランダ王国は、南ネーデルラントを併合してオランダ連合王国(ネーデルラント王国)になりました。

スウェーデン王国は、フィンランドと西ポンメルン(現ドイツとポーランド国境付近)を放棄してノルウェーを獲得しました。また、神聖ローマ帝国は復活せず、オーストリア帝国とプロイセン王国を含め35の君主国と4つの自由市から構成されたドイツ連邦が誕生しました。そして、オーストリア帝国は連邦議会の議長国となりました。

永世中立国として有名なスイスも、ナポレオン戦争後のウィーン会議に参加したんだよ!そして、ウィーン議定書(条約)で現在に続く永世中立国としての地位を得たんだ!当時、フランス王国、オーストリア帝国、ドイツ連邦に挟まれているスイスは、緩衝地帯として中立国となることに適していたんだ!

コメント