ウィーン体制の維持

ウィーン体制は、フランス革命の自由と平等の思想に逆行する君主制に基づく保守反動の国際秩序でした。時代の流れに反すると言えるこのメッテルニヒ体制を維持するためには、君主制国家が連携して自由主義や国民主義の運動を弾圧していく必要がありました。そのため、メッテルニヒ外相は、神聖同盟と四国同盟を使って自らが主導して築き上げた体制の維持を図りました。

ロシア皇帝アレクサンドル1世が、キリスト教の正義と博愛の精神に基づいて平和を維持するため、君主間の連帯を唱えて神聖同盟を提案しました。そして、1815年9月、神聖同盟はヨーロッパの君主国が加盟して成立しました。しかし、この同盟は君主間の精神的な盟約で国家間の結束力に欠けていました。大英帝国、ローマ教皇、オスマン帝国はこの同盟に加盟しませんでした。

そのため、同年11月、大英帝国のカスルレー外相が主導して、メッテルニヒ外相などの賛同を得て、大英帝国、オーストリア帝国、ロシア帝国、プロイセン王国の4大国による四国同盟が結成されました。この同盟は、ウィーン体制によって築かれたヨーロッパの秩序と平和を維持するため、自由主義や国民主義の運動を弾圧して革命や紛争などを防止することを目的としました。

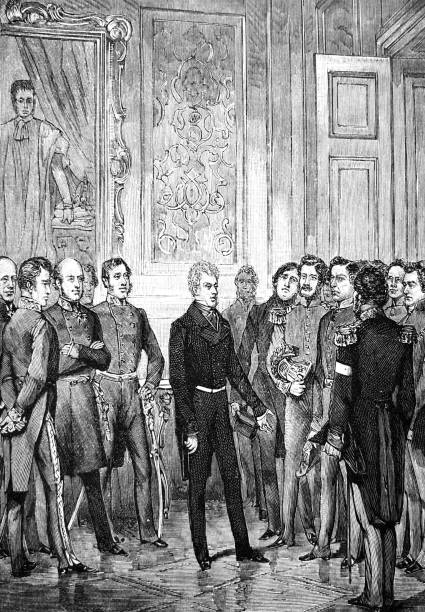

そして、フランスにおける君主制の政体が安定したことを踏まえ、1818年、エクス・ラ・シャペル(現ドイツのアーヘン)で四国同盟の各国とフランス王国による会議が開催されました。この会議にはオーストリア帝国の代表としてメッテルニヒ外相も出席しました。そこでは、フランス王国から占領軍が撤退することや四国同盟にフランス王国を加えた五国同盟を結成することが決定されました。

その後、トロッパウ、ライバッハ、ヴェローナなどの地で、これらの同盟国によって定期的な会議が開催されました。そして、ヨーロッパにおける秩序の安定について話し合いました。また、ウィーン条約に基づき成立したドイツ連邦では、オーストリア帝国が議長国になったことを踏まえ、メッテルニヒ外相は、連邦内における自由主義や国民主義を積極的に弾圧して、ウィーン体制の維持と擁護を図りました。

すなわち、1819年、メッテルニヒ外相は、学生によるドイツ統一へのナショナリズム運動が過激な行動を起こしたため、カールスバート(現チェコの西部にある温泉地)において連邦主要国の大臣会議を招集して、学生団体の禁止、出版物の検閲、大学に対する監視などの決議を主導しました。

当時のドイツ統一に向けた学生運動は、メッテルニヒによるウィーン体制では危険なナショナリズム運動として弾圧されたけど、その時、学生たちは、黒・赤・黄(金)の三色旗を掲げて運動したんだよ!そして、この三色旗は現在のドイツ連邦共和国の国旗になっているんだ!

この3色は、ナポレオン軍と戦った学生義勇軍の軍服の色を取り入れたそうだよ!すなわち、黒いマント、赤い肩章、金ボタンから取り入れたもので、自由と統一の象徴とされているんだ!また、黒・赤・黄(金)の3色は勤勉・情熱・名誉を象徴しているそうだよ!

1820年、両シチリア王国において憲法制定を求めて軍隊や民衆などが蜂起しました。これに対し、メッテルニヒ外相はこの蜂起がイタリア諸国に広がることを恐れました。1821年、メッテルニヒ外相は、両シチリア国王の要請を受けて、オーストリア帝国の軍隊を派遣してこれを弾圧しました。また、同年、メッテルニヒ外相はオーストリア宰相に就任しました。

ウィーン体制のほころび

1821年、オスマン帝国から独立するため、ギリシアでは独立戦争が起こりました。これに対し、大英帝国、ロシア帝国、フランス王国はギリシアの独立を支援しましたが、メッテルニヒ宰相は、多民族国家であったオーストリア帝国内でナショナリズムが高揚することを恐れて、ギリシアの独立戦争を支援しませんでした。

また、1822年、ヴェローナの地で、五国同盟の代表による会議が開催されました。そこで、ウィーン体制の維持を掲げるメッテルニヒ宰相をはじめ各国の代表は、大英帝国代表の強い反対にもかかわらず、スペインで起こっていた立憲革命を鎮圧するため、フランス王国が軍隊を派遣することを決議しました。

大英帝国は、産業革命による資本主義社会への移行期に入っていたため、自国の工業製品などを販売できる自由な市場の拡大に努めていました。そして、スペインにおけるこの革命を自由主義社会の実現として歓迎していました。そのため、大英帝国は軍隊の派遣に強く反対しました。しかし、フランス王国が軍隊によってこの運動を弾圧したため、大英帝国は強く抗議して五国同盟から離脱しました。

メッテルニヒ宰相は、このスペインの混乱に乗じて、オーストリア帝国の勢力をラテンアメリカまで拡大することを目論みました。その背景には、ウィーン体制に反対するヨーロッパでの自由主義や国民主義などの革命運動が、ラテンアメリカの独立運動にも影響を与えていたため、メッテルニヒ宰相は、それに対し深刻な懸念を抱き、その運動に干渉する意図がありました。

これに対し、アメリカ合衆国のモンロー大統領は、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸の相互不干渉を唱えて、メッテルニヒ宰相の動きをけん制しました。これをモンロー宣言と言います。そして、大英帝国は、ラテンアメリカにおいて自国の市場を拡大するため、この宣言を支持しました。その結果、大英帝国は、ラテンアメリカの独立運動に干渉を試みるオーストリア帝国などと対立しました。

このような大英帝国の動向とともに、ヨーロッパにおけるメッテルニヒ宰相の影響力も衰えていきました。また、1830年代には、大英帝国で始まった産業革命はヨーロッパ大陸の国々にも広がりました。それに伴い、各国では、産業の発展とともに新興ブルジョワジーが急速に勃興しました。そして、資本主義や自由主義に基づく社会改革が強く望まれるようになりました。

メッテルニヒ宰相の失脚

1830年、フランスで七月革命が起きると、ウィーン体制の下で抑圧されてきたヨーロッパ各国における自由主義や民族主義の運動にもその影響が広がりました。すなわち、ベルギーやポーランドでの独立運動、ドイツ連邦やイタリアでの反乱などを引き起こしました。これに対し、各国は、現状の体制を維持するため、弾圧を強めていきました。

このような中、ウィーン体制の維持と擁護の中心的人物であったメッテルニヒ宰相は、オーストリア帝国やその支配下にあった各地での自由主義や民族主義の運動に対して、軍隊を派遣して鎮圧したり、反動的な規制によって弾圧したりしました。そのため、メッテルニヒ宰相に対する民衆の感情は悪化していきました。そして、いつしか民衆は、反動政策の中心人物としてメッテルニヒ宰相に対して憎しみを抱くようになっていきました。

1848年、フランス王国では普通選挙の実現を求めてパリの市民が蜂起しました。すなわち、2月革命の勃発でした。その結果、王は退位して共和制国家になりました。この市民革命はヨーロッパ各地にも波及していきました。そして、各地で市民革命や民族主義運動を引き起こしました。これは「諸国民の春」と呼ばれていました。この革命の流れはオーストリア帝国の民衆にも影響を与えました。

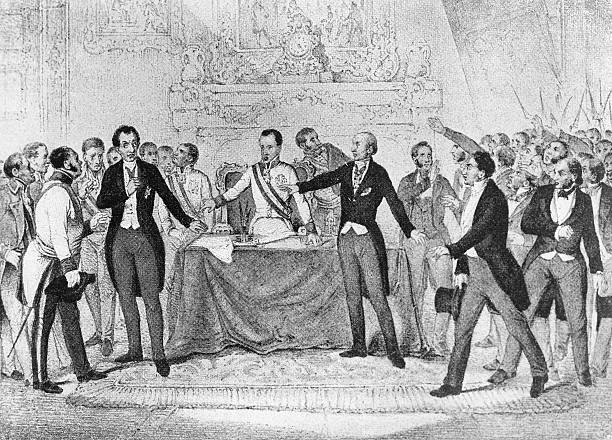

ウィーンでは、憲法制定とメッテルニヒ政権の打倒を訴えて市民らが蜂起しました。これがオーストリア帝国での3月革命になりました。民衆が押し寄せる中、革命の標的とされたメッテルニヒ宰相は宮廷内でも辞任を要求されました。そのため、メッテルニヒ宰相はその職を辞任しました。そして、ウィーンを脱出して大英帝国に亡命しました。脱出する際には、洗濯物を積んだ荷車に身を隠して脱出しました。

これにより、メッテルニヒ宰相は失脚しました。また同時にウィーン体制の崩壊も始まりました。1851年、ウィーンでの革命が収まって旧体質の政権が復帰すると、メッテルニヒは帰国を許されてロンドンからウィーンに戻りました。その後、メッテルニヒは、政界に復帰することなく1859年に86歳で亡くなりました。

コメント