GPSとは

GPSはGlobal Positioning System(全地球測位システム)の略称です。GPSとは、受信機が人工衛星から発信される信号(電波)を受信して、現在の位置を特定するシステムのことです。すなわち、GPSの衛星が高度約2万キロメートルの軌道を周回しながら信号を発信しています。

そして、カーナビゲーションやスマートフォンに内蔵されているGPSの受信機が、その信号を受信して現在の位置情報などを計算します。このシステムは、船舶や航空機による航法、カーナビゲーションやスマートフォンによる位置情報などの様々な目的のために利用されています。

GPSの歴史

1957年、ソ連(ソビエト連邦)は世界で初めて人工衛星(スプートニク1号)の打ち上げに成功しました。米国は、東西冷戦で対立していたソ連の人工衛星が米国本土の上空を通過していることに驚愕しました。そのため、米国は、スプートニク1号を観測するため、その衛星が発信する電波を受信してその軌道を計算しました。

そして、この計算からGPSの元になる考えが生まれました。それは、一定の軌道を周回する衛星からの電波を受信して計算すれば、自分の位置が分かるのではないかということでした。この考えは米海軍によって取り上げられました。当時、米海軍は、ソ連の核戦力に対抗するため、核ミサイルを搭載した原子力潜水艦を世界の海に展開する計画を実行していました。

そのため、米海軍は、長期間潜航している原子力潜水艦が現在地を常に把握するシステムを必要としていました。そして、米海軍は、衛星航法(測位)システム「トランシット(Transit)」を世界で初めて開発しました。 このシステムを運用するため、1960年代から1980年代にかけて、24基のトランシット衛星が打ち上げられました。

このシステムでは、トランシット衛星が発信した電波のドップラー効果から現在地を計算しましたが、より正確に測位するためには、衛星からの電波を長時間受信する必要がありました。トップラー効果とは、電波などの波の発生源が移動したり、観測者が移動したりすることで、観測される周波数や波長が変化する現象のことです。

一方、1960年代、米空軍は、核兵器を搭載した戦略爆撃機や陸上から発射する大陸間弾道ミサイルを誘導するための衛星航法システムを必要としていました。これは、緯度と経度という2次元の測位から緯度、経度、高度という3次元の測位を必要とするものでした。1963年、米空軍は、GPSの原型となる「プロジェクト621B」という衛星航法システムの理論を作り上げました。

このシステムは、時間の情報に基づいて3次元の現在地を計算するものでした。すなわち、衛星が信号(電波)を発信する時刻と受信機(現在地)がその信号を受信する時刻との時間差に電波の速度(光の速度: 秒速約30万キロメートル)を掛けて、衛星と受信機の距離を計算します。このようにして、一定の軌道上の3基の衛星から信号を同時に受信してそれぞれの距離を計算します。

この3つの距離を半径として描かれる球面上で交わる点が、3次元の現在地になるというものでした。しかし、このシステムには極めて正確な時間を示す時計が必要でした。このような米空軍のプロジェクトが進行していたとき、米海軍も時間情報を使う衛星航法システムの開発を進めていました。そして、米海軍は、1977年までに超高精度の原子時計を搭載した4基の衛星を打ち上げました。

しかし、このシステムが地球全体をカバーし続けるためには、原子時計を搭載した多数の人工衛星を定期的に打ち上げる必要がありました。そのため、米国防総省は、米海軍と米空軍のプロジェクトを1つにまとめ、新たな衛星航法システムとしてGPSの構築に着手しました。

そして、ナブスター(NAVSTAR: Navigation Satellites with Time And Ranging)と呼ばれる衛星の打ち上げが開始されました。すなわち、1978年から1985年までにナブスター・ブロックⅠの衛星10機が打ち上げられました。このような中、1983年に、大韓航空機が、空路を外れソ連の領空に侵入したため、ソ連の戦闘機によって撃墜されました。

この事件をきっかけに、当時のレーガン米大統領は、GPSの運用が開始された際には、民間航空機の安全航行のため、GPSの利用を認めることを表明しました。1989年から1990年までブロックⅡの衛星が打ち上げられました。そして、1990年から1997年までブロックⅡAの衛星が打ち上げられました。

ブロックⅡとブロックⅡAの衛星が軌道上を周回することによってGPSは完成しました。GPSは1993年から運用されました。ちなみに、トランシット衛星の運用は1996年に終了しました。同年、クリントン大統領はGPS政策を発表しました。それによって、民間でもGPSを利用できるようになりました。

1997年から2004年まで通信機能を強化したブロックⅡRの衛星が打ち上げられました。2004年から2009年までブロックⅡRMの衛星が打ち上げられました。2010年から2016年までブロックⅡFの衛星が打ち上げられました。そして、衛星の機能は第2世代から第3世代に更新されました。

2018年からはブロックⅢの衛星が打ち上げられました。ブロックⅢの衛星は測位精度や耐用年数などがより優れたものになりました。現在は、30基程度のGPS衛星が高度約2万メートルの軌道上を周回しています。そして、カーナビゲーションやスマートフォンをはじめ民間でのGPSの利用は、その範囲を大幅に拡大しています。

GPSの仕組み

GPSは、超高精度の原子時計を搭載した衛星からの信号(電波)を受信することによって、数メートルの誤差で緯度、経度、高度を計算して現在の位置を特定するシステムです。米国防総省は、GPSが地球全体をカバーすることを可能にするため、予備の衛星を含め30基程度の衛星を運用しています。

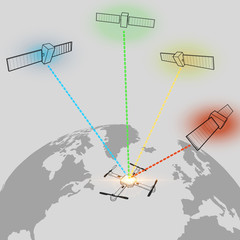

衛星は、高度約2万メートル上空の6つの軌道上において、1つの軌道あたり4基以上で、1周12時間かけて地球を周回しています。各衛星は、それぞれの位置と発信時刻の情報を含めた信号を継続的に発信しています。受信機は、4基の衛星から発信されるこの情報に基づき現在地を計算します。

すなわち、受信機は、衛星が信号を発信した時刻と受信機自体がそれを受信した時刻との時間差(電波が到達するまでの時間)から衛星までの距離を計算します。つまり、距離=電波の速さ(光の速さ: 秒速約30万キロメートル)×電波の到達時間ということです。

そして、3基の衛星から受信機までの距離を半径とする球面上の交わる2点のうち、地表に近い点が現在地になります。しかし、受信機は衛星のように超高精度の原子時計を内蔵していません。そのため、受信機は、4基目の衛星からの信号も受信して正確な現在地を特定します。すなわち、受信機が衛星からの信号を受信する際、対象となる衛星の数が多いほど現在地情報の精度も上がることになります。

また、GPSの地上管制局によって衛星の追跡観測が行われています。地上管制局は、コロラドスプリングス、ハワイ、クワジェリン環礁、アセンション島、ディエゴガルシア島の5か所にあります。コロラドスプリングスの主管制局は、衛星が軌道を外れた場合には修正したり、衛星に運用停止や不具合が起きた場合には軌道上の予備の人工衛星と交換したりします。

また、主管制局は、各局から送られてくる観測データに基づき、衛星に搭載されている原子時計の補正量などを計算します。そして、クワジェリン環礁、アセンション島、ディエゴガルシア島の3か所の管制局は、衛星の位置や原子時計の補正量などの情報を衛星に送信します。

日本のみちびき

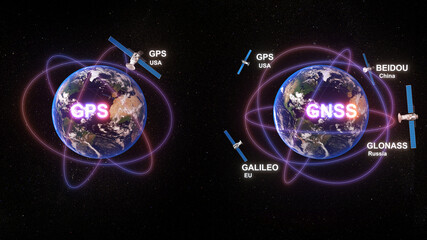

衛星測位(航法)システムには、米国のGPSをはじめ、ロシアのGLONASS、EU(欧州連合)のGalileo、中国のBeiDou、日本のみちびきなどがあります。これらの衛星測位システムをGNSS(全地球航法衛星システム: Global Navigation Satellite System)と総称しています。

みちびきは、日本の衛星測位システムで、準天頂軌道を周回する3基の衛星と赤道上空の静止軌道を周回する1機の衛星によって運用されています。準天頂軌道とは衛星が日本の上空を通る軌道のことです。その軌道は斜めに傾いているため、衛星は地球の自転とともに徐々に角度を変えて南北に移動しています。

すなわち、3機の衛星は、アジア・オセアニア地域の上空を南北方向で8の字を描く軌道を周回しています。この軌道は日本の上空で長くいられるように速度を調整しています。つまり、これらの衛星は、北半球で約13時間、南半球で約11時間飛行しています。そして、1機の衛星が日本の上空に位置するのは7~9時間位です。

3機の衛星が順次日本の上空に移動するので、常に1機の衛星が日本の上空をカバーしています。これを準天頂衛星システム(QZSS: Quasi-Zenith Satellites System)と呼びます。そして、このシステムは、GPSの補完機能を有しており、GPS衛星が発信している信号も利用して測位精度を上げています。

コメント