パートⅠでは炭水化物とたんぱく質について解説するね!パートⅡでは脂質について解説するよ!パートⅢではミネラルについてだよ!そして、パートⅣでビタミン(脂溶性ビタミン)、パートⅤでビタミン(水溶性ビタミン)について解説して五大栄養素だよ!

ミネラル

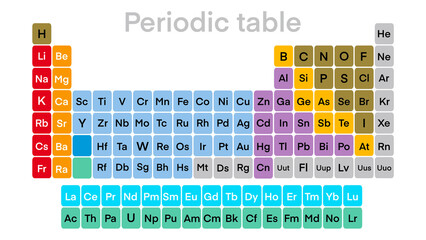

人の体をつくる主な元素は酸素(O)、炭素(C)、水素(H)、窒素(N)です。そして、ミネラルは、その4つの元素以外のすべての元素の総称です。すなわち、人の体の約95パーセントは、酸素(約65パーセント)、炭素(約18パーセント)、水素(約10パーセント)、窒素(約3パーセント)の4つの元素で構成されています。そして、残りがミネラルで構成されています。

このように、体を構成しているミネラルの割合は少ないですが、体内の様々な働きに関与しています。そして、体の機能を調整するうえで重要な役割を果たしています。しかし、人は、体内で必要なミネラルを合成することができないため、食べ物から摂取する必要があります。

人は生きていくうえで16種類のミネラルを必要としています。それを必須ミネラルと呼んでいます。これらのミネラルは、1日に必要とする量によって、7種類の多量ミネラルと9種類の微量ミネラルに分けられます。すなわち、多量ミネラルは1日あたり100ミリグラム以上摂る必要があるものです。

微量ミネラルは1日当たりの必要量が100ミリグラム未満のものです。多量ミネラルとは、ナトリウム(Na)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、リン(P)、塩素(Cl)、硫黄(S)の7種類です。そして、微量ミネラルとは、鉄(Fe)、亜鉛(Zn)、銅(Cu)、マンガン(Mn)、ヨウ素(I)、セレン(Se)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、コバルト(Co)の9種類です。

多量ミネラル

人は、通常、ナトリウムを塩化ナトリウム(塩)の形で摂取しています。ナトリウムは体内で細胞外液に多く含まれています。そのため、細胞外液の浸透圧を調整して一定に保つ働きがあります。また、ナトリウムは、神経細胞の情報伝達、心臓などの筋肉の収縮、栄養素の体内への吸収と運搬に関与しています。さらに、細胞外液や血液を一定の量に保つことによって、正常な血圧を維持する働きがあります。

カリウムは、海藻類、牛乳、コンニャク、ジャガイモ、バナナ、大豆など色々な食べ物に多く含まれています。カリウムは体内で細胞内液に多く含まれています。そのため、細胞内液の浸透圧を調整して一定に保つ働きがあります。そして、人の体は体液のpHバランス(弱アルカリ性の7.35~7.45)を保つことで正常に機能しています。カリウムにはpHバランスを保つ働きがあります。

また、カリウムは摂り過ぎたナトリウムを体外に排出する働きがあります。カリウムは、ナトリウムと相互に作用しながら、似たような働きをします。すなわち、神経細胞の情報伝達、心臓などの筋肉の収縮に関与しています。

カルシウムは牛乳、魚の骨、大豆などに多く含まれています。カルシウムは体内で約99パーセントが骨や歯の形成に使われています。そして、約1パーセントは、心臓などの筋肉を収縮させたり、神経の興奮を抑制したり、血液を凝固し易くして出血を抑えたりする働きに関与しています。また、カルシウムは、骨に蓄えられているため、血中のカルシウムが不足すると、骨から供給されます。つまり、カルシウム不足は骨を弱くすることになります。

マグネシウムは海藻類、ゴマ、アーモンドなどに多く含まれています。マグネシウムは体内で約60パーセントが骨や歯に含まれています。そして、それらの形成に関与しています。また、マグネシウムは細胞の内外でナトリウムとカリウムのバランスを整える働きがあります。

そのほか、マグネシウムは、筋肉を収縮させたり、神経細胞の情報伝達を助けたり、血圧を下げたり、体温を調整したり、ホルモンの分泌を促進したりする働きにも関与しています。さらに、数百種類の酵素の反応において補酵素としての役割を果たしています。

リンは肉類、魚介類、アーモンド、牛乳などに多く含まれています。リンは体内で85パーセントが骨や歯に含まれています。そして、それらの形成に関与しています。残りは、主に細胞膜や核酸の構成成分として細胞に含まれていますが、筋肉、脳、神経、肝臓などの様々な組織にも含まれています。また、リンは、エネルギーを発生させる化合物の構成成分です。そのほか、細胞の浸透圧や体液のpHバランスを保つ働きにも関与しています。

塩素はナトリウムとともに塩の主な成分です。そのため、塩素は塩に多く含まれています。塩素は体内で主に胃酸の構成成分となります。また、細胞の浸透圧や体液のpHバランスを保つ働きにも関与しています。

硫黄はアブラナ科の野菜、ネギ類、肉類などに多く含まれています。そして、硫黄はタンパク質を構成するアミノ酸(メチオニンやシスチンなど)に含まれています。これらのアミノ酸を含硫アミノ酸と呼んでいます。

含硫アミノ酸は毛髪、爪、皮膚、軟骨などの組織をつくる働きをしています。また、硫黄には肝臓の解毒機能を助ける働きもあります。さらに、硫黄は、ビタミンB1やパントテン酸と結びついて糖質や脂質の代謝(体内で起こる全ての化学反応とエネルギー変換のこと)を促す働きもあります。

微量ミネラル

鉄(吸収率が高いヘム鉄)はレバー、赤身の肉、魚介類に多く含まれています。鉄は、体内で約70パーセントが機能鉄として赤血球の中にあるヘモグロビン(鉄とタンパク質が結びついた赤い色素タンパク質)の構成成分です。ヘモグロビンは、肺で酸素と結びつき、血液を通して体内の各組織に酸素を運搬しています。

同時に、ヘモグロビンは代謝で生じた老廃物の二酸化炭素を回収して肺まで運搬します。残りの鉄は貯蔵鉄として肝臓、脾臓、骨髄などに蓄えられます。貯蔵鉄は、機能鉄が不足すると、血液に供給されます。また、鉄は、代謝や肝臓での解毒作用に関与している酵素の構成成分にもなっています。

亜鉛は魚介類(特に牡蠣)、肉類、種実類などに多く含まれています。そして、亜鉛は、毛髪、皮膚、筋肉、骨、肝臓、腎臓、脾臓などの様々な組織に含まれています。数百種類の酵素の構成成分として体内の化学反応に関与しています。すなわち、亜鉛は、タンパク質や核酸の合成、胎児や乳児の発育、骨の成長、味覚、免疫、生殖の機能維持、ホルモンの合成や分泌などに関与しています。

銅は魚介類(特にホタルイカ)、肉類(特に牛レバー)などに多く含まれています。銅は体内で鉄の利用を助けてヘモグロビンの合成に関与しています。また、銅は免疫細胞のエネルギーをつくり出すときに働く酵素の構成成分です。つまり、免疫力を維持するうえで必要な栄養素です。さらに、銅は、骨や血管壁を強化するコラーゲンやエラスチンの生成に関与しています。そして、神経細胞の情報伝達に働く酵素の構成成分です。そのほか、様々な酵素の働きにも関与しています。

マンガンはクローブ(スパイス)、緑茶類などに多く含まれています。そして、マンガンは体の各組織において一様に含まれています。また、マンガンは様々な酵素の働きに関与しています。すなわち、骨の形成、糖質、タンパク質、脂質の消化吸収、生殖機能の維持、血液の生成、脳機能の向上などに関与しています。

ヨウ素は昆布、ヒジキなどに多く含まれています。そして、ヨウ素は甲状腺ホルモンの主な構成成分です。すなわち、ヨウ素は甲状腺に取り込まれて甲状腺ホルモンを合成します。甲状腺ホルモンは、胎児や乳児の骨や脳の発育とともに子供の成長に必要なホルモンで、体の新陳代謝を促進します。そのほか、脈拍数、体温、自律神経の働きを調節したり、エネルギーの消費を一定に保ったりする働きがあります。

セレンは魚介類(特にマグロ、タラコ)に多く含まれています。そして、セレンは抗酸化作用がある酵素やタンパク質を構成している栄養素です。すなわち、セレンを多く含むタンパク質(セレノプロテインP)が、主に肝臓で合成された後、血液中に分泌されて体内の各組織に運ばれます。そして、組織細胞の老化(酸化)を防ぐため、抗酸化作用として働きます。また、セレンは、甲状腺ホルモンの活性化、有害物質の無毒化、血栓症の予防にも役立っています。

クロムはアサイー(果実)、肉類、魚介類(特に鮭、貝類)、海藻類に多く含まれています。そして、クロムは糖質、タンパク質、脂質などの代謝に関与しています。また、クロムは、インスリンの働きを活性化させて血糖値を調節したり、血中のコレステロールや中性脂肪を正常値に保ったりする働きがあります。

モリブデンは大豆、ピーナッツなどに多く含まれています。そして、モリブデンは肝臓や腎臓で有害物質を分解する酵素を活性化する補酵素の構成成分です。また、モリブデンは酵素の構成成分として糖質や脂質の代謝を助ける働きもあります。さらに、モリブデンは、血中で鉄が不足すると、肝臓に蓄えられている鉄を供給することを助ける働きがあります。

コバルトは、ビタミンB12として貝類、レバー、青魚、牛乳などの食べ物に含まれています。コバルトは、ビタミンB12の構成成分で、体内ではビタミンB12として主に肝臓に蓄えられています。そのため、コバルトは体内でビタミンB12として働きます。すなわち、補酵素として赤血球や核酸の生成、神経の正常な機能の維持などに関与しています。

コメント