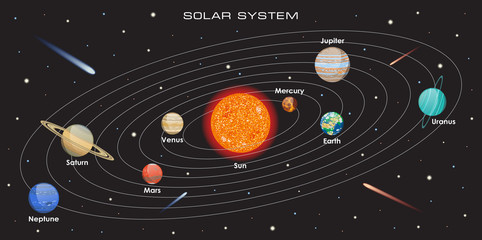

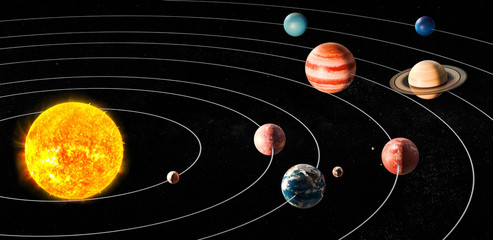

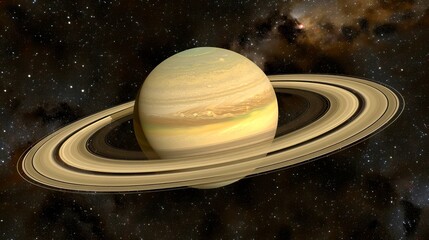

土星とは

土星は太陽系では木星の次に大きく木星と同じ巨大ガス惑星です。その周囲には環があります。土星は、英語でサターン(Saturn)と呼ばれていますが、悪魔のサタン(Satan)と誤解することがあります。サターン(Saturn)の由来はローマ神話のサトゥルヌス(Saturnus: 農耕の神)です。

サトゥルヌスはギリシャ神話のクロノス(Cronus)に相当します。クロノスは巨神族で大地と農耕の神です。そして、最高神ゼウスの父でもあります。土星は、くすんだ黄色に見えたことから、土がイメージされて農耕の神の名で呼ばれることになりました。

また、土星という呼び名の由来は五行思想という古代中国の自然哲学にあります。五行思想とは、万物は木、火、土、金、水の5種類の元素から構成されているという考え方です。五行思想では土は黄色とされています。土星がくすんだ黄色に見えたことから、土があてられました。

太陽を中心にして地球より外側を公転している惑星を外惑星と言います。つまり、土星は外惑星になります。地球から見て外惑星が太陽の背後に位置するときを「合」と言います。すなわち、地球、太陽、外惑星と並ぶとき、外惑星である土星を観測することはできません。そのとき、地球と外惑星は最も遠い距離に位置します。

一方、太陽を背にして地球と外惑星が直線上に位置するときを「衝」と言います。すなわち、太陽、地球、外惑星と並ぶとき、外惑星の土星は、0.6等(数値が小さいほど明るい)の明るさがあり、日没の頃に東の空から昇って、真夜中に真南にきて、日の出の頃に西の空に沈みます。そのため、ほぼ一晩中、土星を観測することができます。そのとき、地球と外惑星は最も近い距離に位置します。

土星までの距離

太陽から土星までの平均距離は約14億3,000万キロメートルです。一方、太陽から地球までの平均距離は約1億4,960万キロメートルです。すなわち、土星は、太陽から地球までの距離の10倍近く遠いところに位置していることになります。地球から土星までの距離は、両惑星とも太陽の周りを楕円軌道で回っているため、常に変化しています。

両惑星が最も離れたときは16億~17億キロメートルの距離があります。また、両惑星が最も近づいたときは12億~13億キロメートルの距離になります。光の速さは秒速約30万キロメートルです。地球と土星が約13億キロメートルまで近づいたときを想定して計算してみますと、超高速の光でも土星から地球に到達するまで約1時間12分かかることになります。

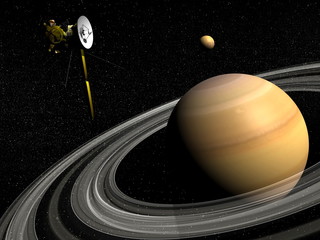

また、地球の重力から離脱するために必要とする第二宇宙速度(秒速11.2キロメートル)で、仮に地球から土星までの約13億キロメートルの距離を宇宙船に乗って飛行すると、約3年と250日かかることになります。現実には、例えば、NASA(アメリカ航空宇宙局)の惑星探査機ホイジャー1号は、1977年9月5日に地球から打ち上げられ、1980年11月12日に土星に最接近しました。

つまり、その飛行には約3年と68日かかりました。ホイジャー1号は、土星に最接近する際に木星でスイングバイ航法を使って加速しました。そして、ボイジャー1号は、現在も秒速約17キロメートルの高速で太陽系の外を宇宙のかなたに向かって飛び続けています。

宇宙船などが宇宙を飛行するとき、重力との関係から3つの段階に分けた速度があるんだ!すなわち、第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度だよ!第一宇宙速度は、地球の周回軌道に乗るために必要な速さだよ!第二宇宙速度は、地球の重力から離脱して遥か宇宙へと飛び出すために必要な速さだよ!

そして、第三宇宙速度は、太陽の重力を振り切って太陽系の外へ飛び立つために必要な速さなんだ!詳しいことは、「宇宙に飛んでいく【ロケット】についてわかりやすく解説!」を読んでね!

スイングバイ航法とは、惑星などの重力や公転を利用して探査機などを加速したり、減速したりする方法だよ!詳しくことは、「宇宙に飛んでいく【ロケット】についてわかりやすく解説!」を読んでね!

土星の公転と自転

地球が太陽の周りを一回りするのにかかる時間を地球の公転周期と言います。地球の公転周期は1年です。土星の公転周期を地球の時間で計ると、約29.5年になります。そして、土星の公転速度は平均で秒速約9.7キロメートルです。ちなみに、地球の公転速度は平均で秒速約29.8キロメートル、火星の公転速度は平均で秒速約24.1キロメートル、木星の公転速度は平均で秒速約13.1キロメートルです。

これらの惑星の公転速度と比較すると、土星がゆっくりとした速度で太陽の周りを回っているのがわかります。また、地球の自転周期は約23時間56分ですが、土星の自転周期は約10時間34分です。すなわち、地球の1日は土星では0.44日になります。そして、地球の自転速度は赤道上で秒速約470メートルですが、土星の自転速度は赤道上で秒速約9,800メートルです。

土星は、非常に速く自転しているので、赤道は膨らんで両極は平らになります。ちなみに、火星は、自転周期が約24時間37分で赤道上の自転速度は秒速約250メートルです。木星は、自転周期が約10時間で赤道上の自転速度は秒速約12,500メートルです。このように、自転の観点から見ると、土星と木星が似ているのがわかります。

土星の大きさ

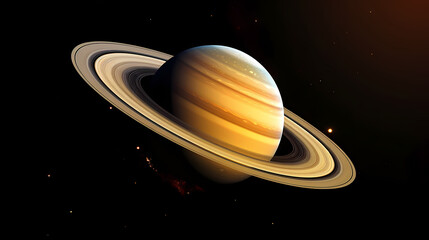

土星本体は、赤道半径が約60,268キロメートルで太陽系で2番目に大きな惑星です。最大の惑星は木星です。その赤道半径は約71,492キロメートルになります。そして、この土星の半径は地球の半径(約6,378km)の約9.4倍です。土星の質量は地球の95倍です。 ちなみに、木星の質量は地球の318倍なります。また、土星の平均密度は、太陽系の惑星の中では1番小さく1立方センチメートルあたり約0.69グラムです。

水の密度は1立方センチメートルあたり約1グラムだよ!それに比べて、土星の平均密度は1立方センチメートルあたり約0.69グラムだから、土星は水よりも軽い(密度が小さい)ということになるよね!つまり、もし土星を水に入れることができれば、プカプカと浮くことになるんだ!

土星の表面

土星は、ガスの惑星ですから、その表面は気体に覆われています。そこは土星の大気の上層でメタンやアンモニアの雲があります。そして、土星は、高速で自転しているので、大気や雲は赤道と並行して流れています。そのため、土星の表面にも木星のような縞模様があります。土星の表面温度は摂氏マイナス120~180度です。上層大気の成分には、水素が96パーセント、ヘリウムが3パーセント、そしてメタンとアンモニアがほんの少し含まれています。

土星の内部構造

土星はほとんど水素とヘリウムで構成されているガスの惑星です。土星の最も外側のガスの層(大気)は1,000キロメートルの厚さになります。この大気の最上層部にある雲の層が土星の淡い黄色の縞模様を形成しています。土星では、8,500キロメートルの深さまで激しいジェット気流が渦巻いているそうです。最新の研究では、土星の中心にあるコア(核)は、氷と岩石と水素とヘリウムの混合物で泥のような状態になっていると言われています。

そのため、コアの境界は不明確な状態です。そして、その大きさは直径の約6割を占めるそうです。コアの外側には高圧によって水素が金属化した層があります。さらに外側にはヘリウムが混ざった液体水素の層があります。上層になるにしたがって水素とヘリウムは徐々にガス化していくそうです。

土星の環と衛星

土星の環は主に膨大な数の氷の小さな粒や大きな塊で形成されています。土星の環は複数の環が集まってできています。環の幅は最も広いもので約25,000キロメートルあります。全体の環の幅は、約280,000キロメートルもありますが、その厚さは非常に薄く、数メートル~数十メートルぐらいと言われています。

そして、それぞれの環の間には隙間があります。特に大きな領域(隙間)は「カッシーニの間隙(かんげき)」と呼ばれています。この領域の幅は約4,800キロメートルにもなります。1675年、イタリア出身のフランスの天文学者ジョバンニ・カッシーニによってこの領域は発見されました。

1610年に、イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイは、土星を観測したとき、土星の環を発見したんだけど、土星の左右に星(衛星)あると考えたんだ!1616年に、再度、土星を観測したときには、「土星には耳がある」と発表したんだ!そして、1655年、オランダの天文学者クリスティン・ホイヘンスが、土星を観測して土星の周りに環があることを発表したんだよ!

土星には140個以上の衛星があります。太陽系の惑星の中では最も多い衛星の数です。例えば、土星の最大の衛星はタイタンです。その赤道半径は約2,575キロメートルあります。タイタンは主として窒素から構成されている大気を持っています。そして、タイタンでは、地球の水のようにメタンの雲からメタンの雨が降り、メタンの湖や海があります。

また、エンケラドスという衛星は、赤道半径約252キロメートルで表面は厚い氷で覆われています。そして、その氷の下には塩水の海があると考えられています。エンケラドスの南極付近の亀裂からは水蒸気などが噴き出しています。また、土星探査機カッシーニの観測によって、エンケラドスには微生物の餌となる水素が豊富に存在していることが分かりました。

コメント