生い立ちと経歴

田沼意次(たぬまおきつぐ)の父にあたる田沼意行(おきゆき)は紀州藩士でした。意行は、紀州藩主の徳川吉宗が8代将軍になるとき、供として江戸へ同行しました。そして、意行は吉宗の小姓として使えて旗本になりました。1719年(享保4年)、意次は、意行の長男として江戸で生まれ幼名を龍助と言いました。

1735年(享保20年)、意次は後の9代将軍徳川家重の小姓になりました。翌年、意次は、父が亡くなったため、17歳で田沼家の家督を継ぎました。1745年(延享2年)に徳川家重が9代将軍になると、意次は、将軍の側近として能力を発揮して次々と出世していきました。そして、意次は、2千石の旗本になり、やがて3千石まで加増されました。

1754年(宝暦4年)から1758年(宝暦8年)にかけて宝暦騒動が起こりました。これは幕閣まで巻き込む大きな問題になりました。1758年(宝暦8年)、意次は、将軍家重の意を受けて、この問題を処理することになりました。そして、現在の静岡県牧之原市に位置する遠江国相良(とおとうみのくにさがら)1万石の領地を治める大名に取り立てられました。

宝暦騒動とは当時起こった最大の百姓一揆です。美濃国郡上藩による厳しい年貢の取り立てに反発した農民らが訴えて蜂起しました。年貢とは領主が農民に課した租税のことです。通常、領主は年貢を農産物の米で徴収しました。そして、多くの農民らの犠牲とともに、幕閣の老中や若年寄などの辞任、藩主の改易(地位と領地の没収)という処分が下されました。

意次は、この問題を処理してさらに将軍家重の信頼を勝ち取りました。1760年(宝暦10年)、家重が隠居したため、長男の徳川家治が10代将軍になりました。1761年(宝暦11年)、家重は、亡くなるとき、意次を重用するよう遺言を残したと言われています。将軍家治は、遺言に従い意次を重く用いました。

1767年(明和4年)、意次は、側用人(そばようにん)に取り立てられ、領地も2万石に加増されました。そして、意次は相良に築城して城主となりました。側用人とは、将軍の側近くに仕えて、将軍の命令を老中に伝えたり、老中の上申を将軍に取り次いだりする要職のことです。

その後、意次は側用人から老中格に出世して領地も2万5石に加増されました。1772年(安永元年)には、意次は、54歳で正式な老中に任じられ、城主としては5万7千石の領地を治める大名になりました。このようにして、江戸で父の意行が600石の旗本として仕えてから、その子意次は5万7千石の大名まで上り詰めました。

田沼時代の政治

将軍吉宗が行った享保の改革(倹約、年貢の強化、新田開発などによる財政再建)によって、幕府の財政は改善されました。しかし、将軍家重の代になると、凶作が続いて飢饉となったため、百姓一揆が頻繁に起こりました。そのため、年貢の収入も減り、幕府は再び財政難の問題に直面しました。

将軍家治の代になって幕閣の要職に出世した意次は、幕府の財政を立て直すために尽力しました。意次は、年貢の徴収を増やすことには限界があることを悟り、商業に目を向け、商業の発展と税収の増加に努めました。そして、意次は、商人や手工業者の同業者組合である株仲間を奨励しました。

すなわち、意次は、この株仲間に仕入れや販売などの独占権を与える代わりに、租税として冥加金(みょうがきん)や運上金(うんじょうきん)を徴収しました。このように、意次は、商人や職人などに儲けさせて商業や産業を盛んにすることによって、幕府の収入も増やして財政の立て直しを図りました。

意次は、商人などが儲ける糸口を与えたため、多くの商人たちはおのずと意次に接近するようになったんだ!そして、便宜を図ってもらうため、賄賂を渡していたんだ!

それで、田沼意次は、賄賂政治を行った悪人のように言われることがあるけど、この時代、現代のように賄賂は悪ことだという意識はなかったと思うよ!年貢の取り立てを厳しくして農民を苦しめるより、商業や産業を発展させて幕府の財政を立て直す方が理にかなっているよね!

また、意次は、銅座、朝鮮人参座などの専売所を設けて幕府の収入源を増やしました。銅座は、銅の精錬や専売を行った役所でした。すなわち、銅座は、銅の価格や流通量を管理して銅の価格を安定させるとともに、幕府の財政を支えるうえで重要な役割を果たしました。

朝鮮人参座は、朝鮮人参の取引を管理する役所でした。朝鮮人参座は、輸入から販売までの流通を独占的に行い、品質を管理したり価格を調整したりしました。そして、高価な朝鮮人参を専売して幕府の収入源を確保しました。そのほか、意次は、鉱山の採掘、通貨の改革、貿易の拡大、蝦夷地(北海道)の開発などの様々な政策を打ち出し実行しました。

例えば、意次が行った通貨の改革では、相場が変動していた金貨と銀貨の価値を固定して取引の円滑化を図りました。すなわち、南鐐二朱銀(なんりょうにしゅぎん)という銀貨を鋳造して流通させました。そして、その銀貨の表面には「南鐐二朱銀8枚で小判(金貨)1両と交換する」という文字が刻印されていました。これによって、金貨と銀貨の交換比率は固定されて価値は安定しました。

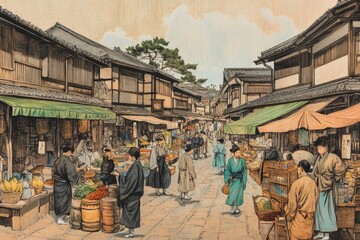

田沼時代は、これまでの慣習を打ち破る新しい方法も行われたため、多くの不満や反発も引き起こしました。しかし、意次が実行した政策によって幕府の財政は改善されました。そして、貨幣経済が発展して江戸の経済活動は活発になりました。それに伴い、歌舞伎や浮世絵などの江戸文化も発展していきました。

一方で、貨幣経済の恩恵を受ける商人たちとは裏腹に、武士や農民の生活は物価の高騰によって苦しくなりました。また、商業中心の社会では賄賂が横行したため、意次は、それによって私腹を肥やしていると批判されました。

徳川将軍との関係を築くうえで、正室や側室が住む大奥との関係は重要だったんだ!だから、意次は、大奥の女性たちにしばしば贈り物をして、大奥を味方にしたそうだよ!さらに、意次はイケメンだったから、大奥の女性たちも好意的だったらしいよ!

田沼意次の失脚

意次による商業中心の政策は江戸の商人たちを豊かにしましたが、物価の高騰によって武士や庶民の暮らしは苦しくなりました。また、火山噴火や天候不順などによって凶作が続いたため、1782年(天明2年)から1787年(天明7年)にかけて東北や関東を中心とした大飢饉が起こりました。

そのため、百姓一揆や打ちこわしなどの暴動が多発して意次の政策に対する批判が高まりました。そして、意次に対する反発が幕府の内外で大きくなっていきました。そのような中で、1784年(天明4年)、若年寄という要職に就いていた田沼意知(おきとも、意次の嫡男)が、江戸城内で旗本の佐野政言(さのまさこと)に刀で斬りつけられて亡くなってしまいました。

佐野政言は、意知に金品を渡して昇進を願っていたが、叶えられなかったことを恨みに思って斬りつけたと言われています。しかし、一説には、刃傷事件の黒幕には田沼親子の政敵であった松平定信(まつだいらさだのぶ)がいたとも言われています。

松平定信は、将軍職を継ぐ徳川家一門の御三卿(田安家、一橋家、清水家)の1つであった田安家で生まれました。幼名は賢丸(まさまる)と言われていました。そして、白河藩主松平定邦の養子となって松平定信となりました。その後、松平定信は老中となって意次を失脚に追い込むことになりました。

大河ドラマ「べらぼう」では、寺田心が田安賢丸(松平定信)を演じているね!定信は、八代将軍の徳川吉宗の孫にあたるんだ!意次が、田安家の反対を押し切って松平家への養子を後押ししたので、定信は意次を恨んだそうだよ!

定信は、意次が失脚したのち、老中としてその手腕を発揮したんだけど、意次の政策を嫌い、農業重視や緊縮財政などの政策(寛政の改革)を行ったんだ!これは尊敬する祖父の徳川吉宗が行った享保の改革にならったものだよ!

このような事件が起きたとき、江戸市中では物価が高騰して飢饉による社会不安が増していたため、田沼親子に対する世間の風当たりは強く、田沼は賄賂で私腹を肥やしているという評判が立っていました。そのため、佐野正言を「世直し大明神」と呼んで称えたそうです。

1786年(天明6年)、意次を重用してきた徳川家治が亡くなりました。大きな後ろ盾を失った意次は、松平定信などの敵対勢力によって老中辞任に追い込まれました。 そして、1787年(天明7年)、定信が老中として実権を握ると、意次は不正を行ったと訴えられて隠居・謹慎を命ぜられました。

さらに、田沼家は、領地を1万石に減らされて陸奥信夫郡下村(むつしのぶぐんしもむら、現在の福島県福島市)に国替えになりました。1788年(天明8年)、意次は汚名を着せられて70歳で世を去りました。

コメント