本多平八郎忠勝の生い立ち

本多平八郎忠勝は、1548年(天文17年)、三河国額田郡蔵前(現在の愛知県岡崎市西蔵前)で、松平家(徳川家)の譜代家臣である本多忠高の嫡男として生まれました。幼名は鍋之助で、通称は平八郎です。家康より6歳年下になります。

忠勝の本多家は、代々松平家(徳川家)に仕えた最古参の家柄です。祖父の忠豊、父の忠高は、家康の父にあたる松平広忠に仕え、ふたりとも壮烈な戦死を遂げています。1549年(天文18年)、父の忠高は、幼い忠勝を遺して戦死したため、母と共に叔父の本多忠真に身を寄せ、そこで育ちました。

1560年(永禄3年)、忠勝が13歳のときに初陣を果たしました。それは、「桶狭間の戦い」に至る前、今川方であった家康が、大高城へ兵糧を運び入れる任務のときでした。この初陣では、敵将に討ち取られそうになりましたが、叔父の本多忠真に救われました。

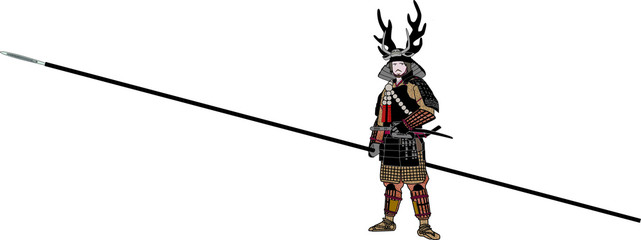

本多平八郎忠勝の出で立ち

忠勝は、戦場では、「黒糸縅胴丸具足(くろいとおどしどうまるぐそく)」を身につけ、「鹿角脇立(かづのわきだて)」の兜をかぶり、大きな数珠を肩からさげて、「蜻蛉切(とんぼきり)」と呼ばれる切れ味鋭い大槍を馬上で巧みに操っていました。まさに、鬼神のようだったと想像します。

忠勝は、真っ黒な鎧(よろい)を着て、両脇に鹿の角をつけた兜をかぶり、大きな数珠を肩からさげて、約6メートルの大槍を構えた出で立ちで戦ったそうだよ!大槍の名前は蜻蛉切(とんぼきり)と呼ばれていたんだ!槍先に止まったトンボがそのまま真っ二つに切れてしまったらしいよ!

本多平八郎忠勝の武功

1562年(永禄5年)、忠勝が15歳のとき、「鳥屋根(とやがね)攻め」において、叔父の忠真は、これまで首をとることができていなかった忠勝を憐れみ、自分が倒した相手の首をとって武功とするように忠勝に命じました。しかし、忠勝は「人の力を借りた功などいらぬ」と言って、敵陣に突っ込み、初めて首をとったと言われています。これが、戦国最強と言われた本多平八郎忠勝の始まりです。

1563年(永禄6年)、一向宗(浄土真宗)の信徒には、家康の多くの家臣が含まれていましたが、その信徒が家康に反抗して一揆を起こしました。これが「三河一向一揆」です。忠勝の親族である本多家も多くが一揆側につきました。しかし、忠勝は、一向宗から浄土宗に改宗し、反抗した信徒側と戦って武功を上げました。家康は、忠勝のこの忠誠心と勇気を高く評価しました。

その後、忠勝は、家康に従い、三河を転戦して武功を重ねていきました。1566年(永禄9年)、家康は三河国を統一しました。このとき、忠勝は、19歳で家康の旗本先手役として、50以上の騎馬武者を従える武将になりました。

1570年(元亀元年)、「姉川の戦い」では、織田信長と家康の連合軍が浅井長政と朝倉義景の連合軍と激突しました。この戦いでは、織田信長と家康の連合軍は形勢不利な状況に追い込まれていましたが、忠勝は、敵陣に突破口を開くため、臆する味方をしり目に、朝倉軍に対して一騎で正面から突撃しました。

これを見た家康は、「鍋(忠勝の幼名:鍋之助)を殺すな!」と叫び、全軍突撃を命じたという話があります。その結果、朝倉軍の陣形を崩し、浅井と朝倉の連合軍の敗北をもたらしました。その後、織田信長は、忠勝を「花も実も兼ね備えた武将である(外見も中身も優れた武将である)」と褒めています。

1572年(元亀3年)、遠江国の二俣城をめぐって、武田信玄と家康との間で行われた戦いでは、武田信玄の二俣城への侵攻に対して、家康は、出撃して対抗しましたが、敗色濃厚となり、退却を開始しました。しかし、家康は、浜松城へ退却する途中の一言坂(ひとことざか)で武田軍に追いつかれました。

そのとき、忠勝は、殿(しんがり)として、武田軍と戦い、家康が率いる本隊を無事退却させることに成功しました。この「一言坂の戦い」で、忠勝は見事な戦いぶりを見せました。そして、敵の武将は、「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭(兜)に本多平八」という狂歌を詠んだそうです。その後、忠勝は、1575年(天正3年)の「長篠の戦い」、1581年(天正9年)の「高天神城の戦い」においても武功を立てました。

1584年(天正12年)、家康は、「小牧・長久手の戦い」で豊臣秀吉と衝突します。はじめ、忠勝は、留守役を家康から命じられていましたが、秀吉の大軍が出撃したことを知り、手勢の500騎を率いて駆けつけました。忠勝は、川を挟んで秀吉軍と対峙したとき、一騎で河原に入り、馬に水を飲ませる姿を見せて、秀吉軍を挑発したそうです。

秀吉は、この忠勝の姿を見て、豪胆さと忠義を感じ、攻撃することを許しませんでした。結果として、忠勝は豊臣軍の進軍を妨げたのでした。その後、豊臣秀吉は、忠勝を「天下無双の東の大将」と称賛しました。

1600年(慶長5年)、「関ヶ原の戦い」で、忠勝は、東軍の「軍監」を務めていましたが、自ら手勢を率い、戦場を縦横無尽に疾駆して、敵を追撃したりしました。

1601年(慶長6年)、忠勝は、上総国大多喜城(現在の千葉県夷隅)から伊勢国桑名(現在の三重県桑名市)に10万石で移封されました。家康は、旧領の大多喜城10万石も与えるつもりでしたが、忠勝は辞退したそうです。そのため、大多喜城を5万石として、忠勝の次男である本多忠朝に与えました。

忠勝は、生涯で57回もの合戦に出て、多くの武功をあげたけど、傷ひとつ負わなかったと言われているよ!

本多平八郎忠勝の晩年

1604年(慶長9年)頃、忠勝は、目の病のため、隠居を願い出ましたが、許されなかったそうです。その後、1609年(慶長14年)、忠勝は、家督を嫡男の本多忠政に譲って隠居しました。1610年(慶長15年)、戦場を駆け抜けた天下無双の豪傑は63年の生涯を終えました。

「死にともな 嗚呼死にともな 死にともな 深きご恩の君を思えば(死にたくない、ああ死にたくない、死にたくない。家康公から深い恩を受けたことを思うと)」これが忠勝の辞世の句でした。

コメント