ホッブズと清教徒革命

トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes、1588年~1679年)は、イギリスの哲学者、思想家で、1651年、「リヴァイアサン、或いは教会的及び市民的なコモンウェルスの素材、形体及び権力(Leviathan: Or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil)という国家のあり方を示した政治哲学書を著しました。ホッブズは、この書物の中で社会契約説(社会契約論)を初めて提唱して、国家の安定を支える根本的な考え方としました。

ホッブズによってその考え方が唱えられた背景には、イギリスで1639年~1660年の間に起きた清教徒革命(ピューリタン革命、三王国戦争)ありました。すなわち、この革命によって王権神授説に基づく絶対君主制国家が崩壊しました。一方、ホッブズは、革命による戦いと混乱を嫌い、強い国家の成立を望みました。そして、ホッブズは社会契約説に基づく強い国家のあり方を考え出しました。この新たな理念は、その後、啓蒙思想家として有名なイギリスのロックやフランスのルソーの社会契約説へと発展していきました。

啓蒙思想とは、教会の権威や君主制による封建制度を批判して、理性や経験に基づいた知識を追求するとともに、自由や平等という価値観を重視する思想のことです。しかし、結果的には、ホッブズの社会契約説は絶対君主制国家を支える思想的支柱となりました。ホッブズの思想に影響を与えた清教徒革命の概要は次のとおりです。1603年、エリザベス1世の死去に伴い、ジェームズ1世が即位しました。ジェームズ1世は、王権神授説(国王の権力は神が授けた神聖不可侵なものという考え方)に基づき、専制政治を強めました。

そして、議会を軽視したり、清教徒(改革派プロテスタント)を弾圧したりしました。1625年、ジェームズ1世の後を継いだチャールズ1世は、さらに専制政治を強め、議会の同意を得ずに課税したりしました。1628年、議会は「権利の請願」を国王(チャールズ1世)に提出しました。権利の請願とは、議会の同意なしに、上納金や税金などの負担が強制されないこと、不当な逮捕や投獄などが行われないことを国王に望んだものでした。

しかし、チャールズ1世はそれを無視して議会を解散しました。また、1637年には、チャールズ1世は、スコットランドにイギリス(イングランド)国教会の制度と儀式を強要しました。これに対し、1639年、スコットランドでは反乱が勃発しました。チャールズ1世は、反乱を鎮圧するため、軍隊を率いて進軍しましたが、失敗しました。1640年、チャールズ1世は、戦費調達を求めるため、議会を招集しました。しかし、議会は、それを拒否して、国王(チャールズ1世)の権限を制限することを要求したため、議会派と王党派が対立しました。

さらに、1641年には、アイルランドでも反乱が起こりました。1642年、両派の対立は内戦(清教徒革命)へと発展しました。当初、戦いは王党派が優勢でしたが、議会派に属するオリバー・クロムウェルは、鉄騎隊という部隊を率いて劣勢を跳ね返しました。さらに、1645年、クロムウェルは、ニューモデル軍の編成に加わり、イングランド中部のネースビーで王党派(国王軍)と戦い、勝利しました。1647年、チャールズ1世は降伏した後、議会派に拘束されることになりました。

1649年、クロムウェルは、議会派内で国王との妥協を望む穏健派(長老派)を追放して、軟禁されていたチャールズ1世を処刑しました。そして、イングランド共和国を成立させました。しかし、クロムウェルは、独裁体制を敷いたため、議会と対立しました。1653年、クロムウェルは、議会を解散して軍事独裁を敷くため、護国卿に就任しました。これによって、クロムウェルは国民の支持を失いました。1658年、クロムウェルが病で亡くなると、共和国は崩壊しました。

1660年には、王政復古となってチャールズ2世が国王に即位しました。このように、清教徒革命においては、内戦が続き、国王が処刑され、君主制国家が崩壊して、政治的、社会的な混乱が続きました。この混乱はおよそ20年(1639年~1660年)間にわたって継続しました。ホッブズは、この長期の混乱を体験又は見聞して、強い国家の成立と平和や安全の実現を強く望みました。そして、その思いが社会契約説を提唱する原動力になりました。

ホッブズの生涯

1588年、エリザベス1世が治めるイギリス(イングランド)は、スペインの無敵艦隊を破りました。スペイン艦隊の壊滅によって、イギリスは世界の海洋王国に上り詰める礎を築きました。この歴史的転換期において、トマス・ホッブズは、イギリス国教会の牧師の子として、現在のイングランド南部の町マルムズベーリーで生まれました。母親は、スペイン艦隊の来襲を聞いたとき、恐怖と心配でホッブズを早産したそうです。そして、父親は失踪(死亡)したため、ホッブズ一家は伯父に引き取られることになりました。

そこで、ホッブズは学校や私塾などに通って勉強することができました。1603年、ホッブズはオックスフォード大学に入学しました。1608年、大学を卒業後、キャヴェンデイッシュ男爵(初代デヴォンシャー伯爵)の子息(第2代デヴォンシャー伯爵)の家庭教師になりました。1610年から数年間、ホッブズは、この貴族の子息に随行してヨーロッパ大陸を旅行しました。1620年、ホッブズは、フランシス・ベーコン(イギリスの哲学者、科学者、政治家)の秘書になりました。

「知識は力なり」という名言を残したベーコンは、高位高官を歴任した政治家で、1617年~1621年の間には大法官(貴族院議長と最高裁判所長官の職務を兼ねるような地位)を務めていました。ホッブズは、秘書としてベーコンの文書をラテン語に翻訳したり、口述筆記したりすることによって、ベーコンの思想からも影響を受けました。1628年、第2代デヴォンシャー伯爵が突然亡くなったため、ホッブズは伯爵家を離れました。それから、ホッブズは、別の貴族の求めに応じて、その子息の随行員としてヨーロッパ大陸の旅行に再び出かけました。

1631年、ホッブズは再び伯爵家に仕えて第3代デヴォンシャー伯爵の家庭教師になりました。そして、1634年~1637年の間、伯爵に随行してヨーロッパ大陸を旅行しました。旅行中、ホッブズは、デカルト(フランスの哲学者、数学者)やガリレオ(イタリアの物理学者、天文学者)などの著名人と交流して知識を深めました。1640年、ホッブズは「法の原理」を著しました。本書はホッブズの最初の政治哲学書でした。

当時の政治的混乱を踏まえ、ホッブズは、この書物の中で、人間の本性を分析するとともにあるべき国家のあり方を考察して、法(国王の命令)に従う必要性を説きました。その結果、「法の原理」は、議会が国王の要求(戦費調達)を拒否したことを非難した書物と見なされました。ホッブズは、議会派の報復を恐れてフランスのパリに亡命しました。1642年、ホッブズは「市民論」を発表しました。この書物の中では、国家のあり方に関する理念を論じました。その後、その論点は「リヴァイアサン」で結実することになります。

1646年、ホッブズはパリで亡命生活を送っていたところ、皇太子(後のチャールズ2世)とその一行がフランスに亡命してきました。そこで、ホッブズは皇太子の家庭教師に推薦されて数学の教師を務めることになりました。1651年、ホッブズは、「リヴァイアサン」を発表しましたが、王党派や教会(イギリス国教会やカトリック教会)からはその内容が無神論的だと非難されました。そのため、共和国政府に帰順してフランスからイギリス(イングランド)に帰国しました。

1660年、共和制が崩壊してチャールズ2世が国王に即位しました。そして、ホッブズは国王を支持しました。チャールズ2世は自分の家庭教師だったホッブズを思い出して厚遇しました。一方、「リヴァイアサン」に対する非難は絶えず、その書物は発禁処分となりました。ホッブズは、第3代デヴォンシャー伯爵の保護を受けて、翻訳などの執筆に専念して晩年を過ごしました。1679年、ホッブズは91歳で亡くなりました。

ホッブズの政治哲学(リヴァイアサン)

はじめに、ホッブズの代表作「リヴァイアサン」を理解するうえで、重要な語句があります。それは、「自然権」「自然状態」「自然法」「社会契約論(社会契約説)」の4つです。これらの語句に対するホッブズの定義は次のとおりです。自然権とは、人が本来持っている自己保存の本能を達成するために、つまり、生きるために、自分の意思に従い、どのようなことでも自由に行うことができる権利のことです。

自然状態とは、各人がこの自然権を自由に行使するとき、人と人との争いが絶えなくなる状態(戦争状態)のことです。自然法とは、人が自然権の行使を制限する義務を負う規範のことです。社会契約論とは、人が、契約に基づいて国家(社会)を構成して、各人の自然権を国家の主権者(国王)に譲り渡すことによって自己保存を図ることです。これらの語句を用いて、ホッブズがリヴァイアサンで論じた理念を解説すると、次のとおりです。

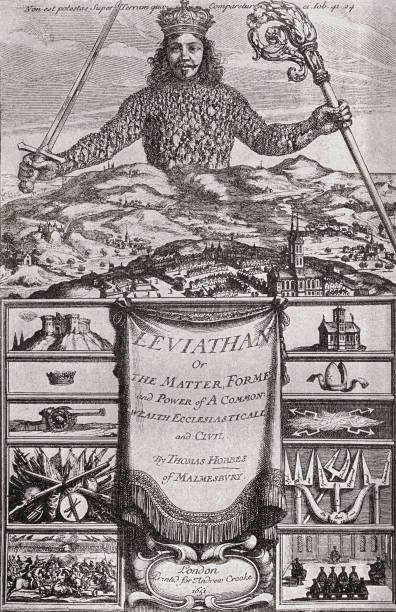

リヴァイアサンの表紙の上半分には、右手に剣を持ち、左手に聖職者が持つ牧杖(ぼくじょう)を持つ、王冠をかぶる巨人が描かれているね!そして、巨人の身体は無数の臣民によって形作られているよ!すなわち、この絵は、国家の主権者として、君主(国王)が、臣民から自然権を譲り受け、絶対的権力に基づいて平和と安全を実現することを象徴的に示しているんだ!

そして、表紙の下半分には、右側に俗世界の権力を象徴する城砦、王冠、大砲などが描かれ、左側に宗教界の権力を象徴する教会、司教冠、破門の雷などが描かれているよ!これは、君主が、俗世界と宗教界の両方の権力を束ねる絶対的権力の持ち主で、すべての者を法(君主の命令)に従わせることによって、国家(社会)の平和と安全を実現することを示しているんだ!つまり、社会契約論に基づく国家のあり方を象徴的に描いているんだよ!

人は、自然権に基づいて、自己保存(自分の命を守る)ためにあらゆることを行う自由があります。しかし、各人が自然権を自由に行使すると、ホッブズの言葉を借りれば、「人は人に対して狼である」ので「万人の万人に対する闘争」という自然状態(戦争状態)に陥ります。その結果、人は、自然状態では自己保存を達成することができないことを悟ります。

そして、理性によって、戦争状態から脱却して平和を築き安全を図ることを望みます。その望みをかなえるため、人は自然権の行使を制限する義務規範(自然法)を導き出します。言い換えると、人は、理性によって、自分が他の人々に対して行使する自然権の範囲を、 他の人々が自分に対して自然権を行使するとき、自分が積極的に認めることができる範囲内に制限する必要性を認めます。

つまり、人は、自らの自然権の行使を制限することによって、自然状態から脱却することを望みます。そして、人は、国家(社会)を構成して各人が自然法に従う体制を契約によってつくり出します。すなわち、人は、国家の主権者(国王)に自分の自然権を譲り渡して国王に絶対服従します。そして、統治されることによって、平和と安全を確保する契約を結びます。これが社会契約論(社会契約説)に基づく国家のあり方です。

ホッブズは、このようにして成立した国家を「リヴァイアサン」と呼びました。主権者である国王の権力が契約に基づくものと考えたことは、王権神授説を否定する考え方として、イギリスのロックやフランスのルソーの社会契約説へと発展する革新的な思想でした。しかし、国王(君主)への絶対的な服従を唱えることから、絶対王政を擁護する新たな理念と見なされました。

リヴァイアサンとは、旧約聖書ヨブ記に出てくる海竜のことだよ!ヨブ記には、この海竜を次のように表現しているんだ!「体は鱗で覆われ、固く突き通すことができない。頭には目、鼻、顎、口、歯、舌がある。そして、翼がある。海の中に棲み、海を渦巻きのように沸騰させる。

あまりに大きいため、釣針や銛(もり)では獲ることはできない。力は強いがバランスのとれた外見で、口から火や煙を吐き出す。」 また、次のようにも表現しているよ!「勝てそうだと考えても、絶望するだけだ。見ただけで打ちのめされるほどだ。」「この地上では誰もその獣を支配できない。恐怖で震えることなど知らぬものとして造られている。」「すべてのおごり高ぶるものをさげすみ、すべての誇り高き獣の上に君臨している。」ホッブズは、国家をリヴァイアサンにたとえて、その絶対的な権力を象徴的に表現しているんだよ!

コメント