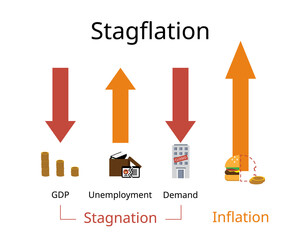

スタグフレーションとは

スタグフレーション(Stagflation)は、スタグネーション(Stagnation)とインフレーション(Inflation)を組み合わせた合成語です。それは、経済状態を表した用語で、景気が低迷して経済が冷え込んでいるにもかかわらず、物価は上昇しているという厄介な経済状態を意味します。

つまり、スタグフレーションとは景気の停滞と物価の上昇が同時に起こっている現象のことです。通常、景気が停滞すると次のような現象が起こると考えられています。需要は増えず、消費は落ち込みます。すなわち、商品などの売り上げは伸びず、企業の業績も上がりません。このような状況では、企業は設備投資や人件費などを増やすことはできません。

そのため、企業は、商品などを売るため、その値段を下げざるを得なくなります。つまり、物価は下がります。しかし、スタグフレーションになると次のような状態になります。経済が停滞して企業活動や株価が低迷します。そして、給料をはじめ人々の収入は伸びません。これは景気が停滞している状態です。

先に解説したように、通常では、この状態のときには物価は上がりませんが、スタグフレーションでは何かの原因で物価は上昇します。すなわち、人々の生活は、物価が上昇する中で所得が増えないという極めて厳しい状況に陥ります。このように、スタグフレーションになると、スタグネーション(景気の停滞)とインフレーション(物価の上昇)という現象が同時に発生します。

スタグフレーションでは通常同時に起こりにくい現象が起こるため、非常に難しいかじ取りが必要になります。このような状態から脱却するためには、物価の上昇を抑えつつ、経済活動を活発化させる必要があります。すなわち、企業の業績が上がれば、従業員の給料などの所得は増えます。そして、物価が安定していれば、消費意欲も高まり、企業の売り上げは伸びて、景気は継続的に良くなります。

スタグネーションとは

スタグネーションとは、GDPの減少、失業の増加、需要の減少という経済状態が長引いていることです。つまり、景気が停滞又は後退している状態です。通常、 不況を表現する場合、リセッション(Recession)という言葉がよく使われます。リセッションとは、経済活動における景気後退局面のことです。

GDPは、Gross Domestic Product(国内総生産)の略称です。GDPとは、国内で一定期間(通常1年間)内に生産されたモノやサービスの付加価値を合計した数値(金額)のことだよ。詳しいことは「【GDP(国内総生産)】についてわかりやすく解説!」を読んでね!

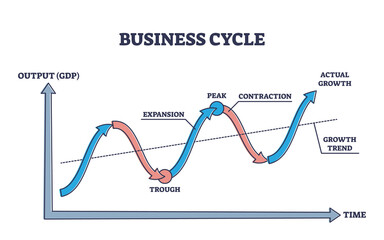

景気は拡張期と後退期が数年を周期として交互に繰り返されます。すなわち、景気の拡張期が山で、景気の後退期が谷になります。そして、山の頂上が上限となって、景気は下がり、谷に向かいます。谷の底が下限となって、景気は上がり、山に向かいます。このように、拡張と後退を交互に繰り返して景気は循環していきます。

そして、谷の底から山の頂上までを景気拡張局面(エクスパンション: Expansion)と言います。逆に、山の頂上から谷の底までを景気後退局面(コントラクション: Contraction)と言います。欧米では、GDPの伸び率が2四半期連続でマイナスになると、通常、経済活動が大幅かつ長期に低迷していることを意味します。そして、これをリセッションと呼んでいます。

つまり、景気が後退している状態です。また、日本でリセッションと判断されるのは、内閣府が毎月発表している景気動向指数のDI(Diffusion Index)が50パーセントを下回る状態が一定期間続くときです。DIとは、アンケート調査などによる統計において調査結果を分かりやすく表す一般的な指標のひとつです。

上昇と下落などの異なる方向の回答を選択肢として、それぞれの回答構成比を差し引いて算出します。構成比とは、全体の100パーセントに対して各部分がどれほどの割合を占めているのか示すことです。DIは、構成する指標のうち上昇を示している指標の割合が、一定期間連続して50パーセントを上回るとき、景気拡張局面と判断する材料になります。逆に、DIが50パーセントを下回るときは、景気後退局面と判断する材料になります。

インフレーションとは

インフレーション(インフレ)とは、物価(モノやサービスの価格)が継続して上がることです。すなわち、100円のアンパンが120円に上がれば、同じ価格で同じ商品を買えなくなります。すなわち、アンパンの価値が上がる一方で、お金の価値が下がることになります。このようなインフレには良いインフレと悪いインフレがあります。

良いインフレとは次のような状態のときです。景気が良くなると、購買意欲が高まって需要が増えるため、企業は、商品などの価格を上げても、売上を伸ばすことができます。そして、供給が不足するほど需要が増えれば、価格が上がる要因にもなります。このようにして、物価は上昇しますが、企業は、利益を増やすことができるので、設備投資や人件費を増やすことができます。

すなわち、消費(需要)はさらに拡大するので、経済活動は活発になって好景気が継続していきます。この場合、賃金の上昇が物価の上昇を上回ることが大切です。一方、悪いインフレとは、好景気から生じる物価の上昇ではなく、例えば、原材料の価格が一方的に上昇することによって物価が上昇することです。このようなインフレは、輸入している原材料が輸入先の事情や為替の変動(円安)で価格が上昇するとき、起きる可能性があります。

この場合、企業は、原材料の価格が上昇するため、製品などの価格を上げざるを得ない状態になります。しかし、企業はその価格を上げた分を利益にすることはできません。また、需要が増加しているわけではないので、企業は生産を増やして売り上げを伸ばすこともできません。したがって、企業は設備投資や人件費を増やすことはできず、消費(需要)の拡大にはつながりません。

そして、人々は、物価は上昇するが、賃金は上がらないという厳しい状況に陥ることになります。このように、悪いインフレはスタグフレーションの状態になる可能性があります。ちなみに、インフレの反対はデフレ(デフレーション: Deflation)と言います。この状態のときは物価が継続して下がっていきます。すなわち、景気が悪化して消費が縮小するため、需要は減少して供給を下回ることになります。

そのため、企業は、消費が縮小した状態の中で売り上げを維持しようと努め、価格を下げます。例えば、100円のアンパンが80円に下がれば、同じ商品を少ない金額で買えることができます。すなわち、アンパンの価値が下がる一方で、お金の価値が上がることになります。これは景気が後退している状態です。

しかし、物価が下がることで、消費者の購買意欲が高まれば、企業の売り上げも伸びて景気の回復につながります。反対に、物価が下落しても消費が増えなければ、企業の業績は悪化するため、設備投資や人件費が削られることにもなります。その結果、消費はさらに減退して経済活動は縮小していきます。そして、それが再び物価の下落につながります。このような現象が連鎖的に繰り返されることをデフレスパイラルと言います。

スタグフレーションの原因

日本は多くの原材料を輸入に頼っています。そのため、原材料価格が上昇すると、国内で加工された製品価格の上昇につながります。例えば、ほぼ100パーセント輸入に頼っている原油の価格が上がれば、ガソリンなどの燃料をはじめとするあらゆる石油製品などが値上がりします。その結果、それを利用している交通機関、製造会社、飲食店などはサービスや製品の価格を上げざるを得なくなります。

つまり、物価は上昇してインフレの状態になります。すなわち、日本は中東諸国からほとんどの原油を輸入しています。そのため、日本が輸入する原油の価格は、日本の景気の動向に関係なく、中東地域の事情に左右されます。このような事情を抱える日本は、2つのオイルショック(石油危機)によってスタグフレーションを経験しました。

オイルショックとは、中東の産油国が原油の減産(供給制限)や価格の引き上げを一方的に行ったため、世界経済に混乱をもたらしたという出来事です。第一次オイルショックは1973年に発生しました。第四次中東戦争が勃発したため、中東の産油国が原油の減産と価格の大幅な引き上げを行ったことが原因でした。これによって、日本では、物価の高騰と景気の停滞が同時に発生しました。

さらに、1979年に第二次オイルショックが発生しました。世界有数の産油国のイランで革命が起こった結果、革命政府が原油の大幅な減産を行ったことが原因でした。これにより、日本では、再び、物価の高騰と景気の停滞が同時に発生しましたが、第一次オイルショックよりも影響は少なくて済みました。

また、スタグフレーションは、為替の変動(円安)によっても発生する可能性があります。多くの原材料を輸入に頼っている日本では、円安によって輸入代金が上がれば、それを利用している製品などの価格も上げざるを得なくなります。つまり、物価の上昇を抑えることができません。その結果、物価の上昇と景気の停滞が同時に発生することにもなります。

コメント