地球の誕生

約46億年前、水素が主な成分の雲(ガス)が、重力によって収縮しながら回転して円盤状に集まりました。そして、その中心には原始太陽が誕生しました。一方、原始太陽に取り込まれなかったガスやチリは、円盤状になって原始太陽を取り囲み漂いました。

太陽について詳しいことを知りたいときは「【太陽】は生命の源!太陽の構造や寿命などをわかりやすく解説!」を読んでね!

原始太陽の中心では密度がどんどんと高くなり、水素の核融合反応が起こったため、原始太陽は光と熱を放つ恒星(太陽)になりました。一方、その周囲を漂うガスやチリは、集まりながら結合して直径数キロメートルの微惑星を形成しました。微惑星は、太陽の周りを回りながら、衝突したり、大きなものが小さなものを重力で取り込んだりして原始惑星を形成しました。

その一つが原始地球でした。原始地球は、同じ軌道上の惑星と衝突したりしながら、その大きさを増していきました。そして、原始地球は、衝突のエネルギーや水蒸気と二酸化炭素の大気がもたらす温室効果によって表面の温度は1,000度以上になりました。

そのため、地球全体がマグマのような状態になりました。マグマの中では、重い鉄の成分が中心へと沈み込み地球の核を形成していきました。表面は岩石が固まって地殻を形成していきました。そして、その中間の層はマントル(高温の岩石)となりました。

やがて、地球全体が冷えていくと、大気の水蒸気は雨となって降り続け、約44億年前には海となっていきました。その後も、地球には微惑星の衝突が繰り返されたため、海の蒸発と降雨を繰り返しながら、水の惑星と呼ばれるにふさわしい姿へと変化していきました。

そして、大気中の二酸化炭素は海に溶け込んでいきました。その結果、窒素が最も多い大気の成分となりました。しかし、光合成を行う微生物などの出現によって酸素が大量につくられ、地球の原始大気は、現在に続く窒素と酸素を主成分とするものへと変化していきました。

地球の大きさ

地球の赤道半径は約6,378キロメートルです。これは地球の中心から赤道までの距離です。また、地球の中心から北極点や南極点までの距離は約6,357キロメートルです。つまり、地球は赤道半径の方が長くなっています。その理由は、地球が、南北の軸を中心にして西から東へ自転しながら、太陽の周りを公転しているため、遠心力の働きによって赤道部分の横幅が広がっているからです。

さらに、地球の中心から北極点までの半径は、南極点までの半径よりもわずかに長くなっています。このように、地球は完全な球体ではありません。ちなみに、地球に隣接する太陽側の惑星は金星ですが、金星の赤道半径は約6,052キロメートルで、地球の約0.95倍です。また、反対側に隣接する火星の赤道半径は約3,396キロメートルで、地球の約0.53倍です。

太陽までの距離

地球は太陽の周りを回っていますが、その公転の軌道は完全な円ではなく楕円を描いています。すなわち、地球は、公転している軌道の位置によって太陽までの距離が異なります。そのため、地球から太陽までの距離を平均で示すと、約1億4,960万キロメートルになります。

この距離を光の速度(秒速約30万キロメートル)で移動すると、約8分19秒かかります。つまり、地球上にいる私たちは約8分19秒前の太陽の光を見ていることになります。また、秒速11.2キロメートル(地球の重力から離脱できる第二宇宙速度)の宇宙船で、地球から太陽(約1億4,960万キロメートル)に到達するまでには、単純計算で約155日かかることになります。

宇宙速度には第一、第二、第三の3つの速度があるんだ!詳しいことは「宇宙に飛んでいく【ロケット】についてわかりやすく解説!」を読んでね!

しかし、実際に太陽に接近した探査機の飛行経路と飛行時間は次のようになりました。NASA(アメリカ航空宇宙局)の太陽探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」は、2018年8月12日、米国のフロリダ州にあるケネディ宇宙センターから打ち上げられました。

そして、同探査機は太陽の周りを回る楕円軌道に入り、同年11月1日に近日点(軌道上で太陽に最も近づく位置)に到達しました。その後、同探査機は、太陽の周りを公転しながら、2024年12月までに20回以上の近日点への到達を繰り返して、公転周期(太陽の周りを一回りするのにかかる時間)を縮めていきました。

同年12月24日、同探査機は太陽の表面から約610万キロメートルまで最接近しました。すなわち、同探査機は、地球を出発して太陽の周りを回る軌道に入り、最初の近日点に到達するまでには81日かかりました。そして、同探査機は、公転しながら、太陽に最接近するまでには約6年4か月かかりました。

地球の公転と自転

地球が太陽の周りを一回りするのにかかる時間を地球の公転周期と言います。地球の公転周期は1年(約365日)です。そして、地球の公転速度は平均で秒速約29.8キロメートルです。地球はロケットや惑星探査機よりも速い高速度で太陽の周りを公転しています。

ちなみに、金星の公転周期は約225日で、公転速度は平均で秒速約35キロメートルです。そして、火星の公転周期は約687日で、公転速度は平均で秒速約24.1キロメートルです。また、地球の自転周期は1日(約23時間56分)です。そして、地球の自転速度は赤道で秒速約470メートルです。

ちなみに、金星の自転周期は約243日で、自転速度は赤道で秒速約1.6メートルです。そして、火星の自転周期は約24時間37分で、自転速度は赤道で秒速約250メートルです。地球と火星の1日の時間がほぼ同じなのが分かります。

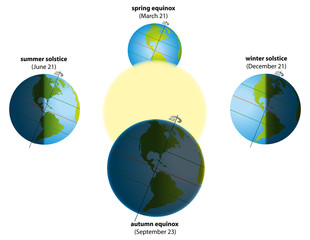

また、地球の地軸は、公転面に対して垂直ではなく、約23.4度斜めに傾いています。地球は、この傾きのまま公転するため、半年ごとに北半球と南半球で太陽に近い側が変わります。すなわち、夏(夏至の日のころ)には、地軸の北極側が太陽の方向に傾いているので、北半球では南中高度(真南に最も高く昇ったときの太陽と地平線との間の角度)が高くなります。

つまり、昼の時間が長くなります。一方、冬(冬至の日のころ)には、地軸の北極側が太陽と逆の方向に傾いているので、北半球では南中高度が低くなります。つまり、昼の時間が短くなります。このように、地軸の傾きによって北半球と南半球では季節の逆転現象が起こります。

地球の大気

地球の表面は大気に覆われています。地球の大気は主に窒素(78パーセント)と酸素(21パーセント)から構成されています。この2つの成分で全体の99パーセントを占めていますが、そのほか、アルゴン(0.9パーセント)や二酸化炭素(0.04パーセント)などが含まれています。この成分割合は高度80キロメートルくらいまではほぼ一定です。

高度80~100キロメートル以上になると、大気はかなり薄くなります。そのため、宇宙空間と言うこともできます。また、大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガスによって、地球の表面付近の気温は平均で摂氏約15度になります。高度8~17キロメートルまでは、高度が上がると、気温は下がっていきます。この大気の層を「対流圏」と言います。

そして、気温の低下が止まるところを「対流圏界面」と言います。そこから高度約50キロメートルまでは、高度が上がると、気温は上がっていきます。この大気の層を「成層圏」と言います。そして、気温の上昇が止まるところを「成層圏界面」と言います。高度50~90キロメートルの大気の層では、高度が上がると、気温は再び下がっていきます。

高度約90キロメートルで摂氏マイナス80~90度になります。この大気の層を「中間圏」と言います。そして、気温の低下が止まるところを「中間圏界面」と言います。そこからさらに高度が上がると、気温は再び上がっていきます。高度約110キロメートルで摂氏マイナス約20度になります。そして、地球の表面は岩石で覆われています。その表面の約70パーセントが海になります。まさに地球は水の惑星です。

地球の大気について詳しく知りたいときは、「生命の維持に欠かせない【大気圏】についてわかりやすく解説!」を読んでね!

後編では、地球の内部構造、地球の磁場、地球の衛星、地球の運命について解説しているよ!

コメント